臨床“一粒種” 轉化“萬木林”——解碼中國科大附一院醫學創重生態

来源:a8直播免费直播 发布时间:2025-08-20 00:28:568月9日,位於安徽省合肥市中心的“中科醫谷”一站式全鏈條醫學創新轉化服務綜合體正式建立。

這艘蓄勢待發的“創新航母”,承載著臨床才智駛向產業藍海,成為中國科學技術大學附屬榜首醫院(安徽省立醫院)(以下簡稱“中國科大附一院”)加快醫學科技效果轉化的生動縮影。

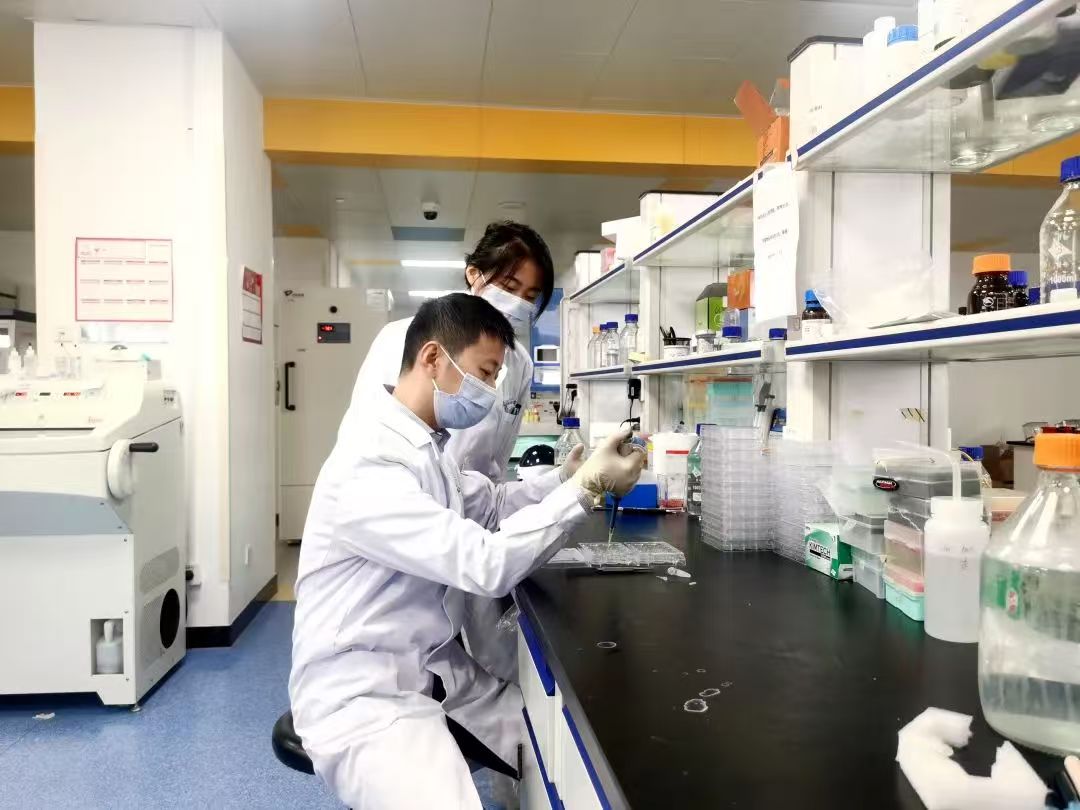

在這裡,創業者手持“護眼照明裝置”的改進计划請教眼科專家﹔资料學家與外科醫生琢磨生物相容性參數﹔臨床醫護與工程師正探討“顱內壓監測設備的參數設置”……一個個源自臨床需求的“星星之火”,正加快匯聚成產業落地的“燎原之勢”。

作為全國首個採用“醫院+政府+資本”形式的醫學創新與效果轉化服務綜合體,“中科醫谷”的建立標志著中國科大附一院創重生態的全面升級。

近三年,該醫院實現授權專利近千件,促进46項醫療效果轉化落地,触及專利百余件,穩居全國醫療機構創新轉化榜首方陣,入選2025醫學創新轉化“領軍型”醫院队伍。

它不接診患者,隻“診斷”創新计划﹔前來“問診”的是懷揣奇思妙想的醫護人員﹔“坐診者”則是醫院的“首席創新官”及其團隊。

“醫護人員在臨床實踐中常有創新靈感。但將一個主意變成圖紙,再轉化為效果,過程充滿挑戰。”該院首席創新官夏敏坦言。

這位曾自嘲為“坑王”的探究者,前期轉化之路並非坦道:“曾經設計一款口咽通氣道裝置,投入了很多時間和資源完结了從概念到實體模型的轉變。但是,在尋求制作商协作時,卻因當時的模具制作技術無法滿足設計要求,導致產品無法批量生產。更由於專利保護點與實際產品不匹配,之前的尽力也付諸東流。”

2020年,中國科大附一院率先在國內醫療機構設立“首席創新官”一職,並開設“醫學創新轉化門診”,構建起“首席創新官—創新執行官—學科創新官”的聯動形式,為臨床創新主意“鋪路搭橋”。

每周一到兩次的門診,夏敏帶領由知識產權律師、工程師、產業投資專家組成的“智囊團”,首要傾聽醫護人員描绘痛點場景,接著由工程師論証技術可行性,最终產業專家評估市場潛力,為創新者精准“避坑”。

從“醫學創新轉化門診”到“中科醫谷”科創產業中心,醫院的臨床需求不再孤立。现在,通過與合肥綜合性國家科學中心动力研讨院、醫用柔性電子、醫用鎂合金研發團隊及覆蓋全國的醫療器械企業緊密鏈接,一張強大的創重生態網絡已然构成,確保“金點子”直通產業端口。

“现在的醫療創新,不再是醫生在診室裡的‘單打獨斗’,而是整個創重生態‘一同孕育’的效果。”夏敏的慨叹,道出了其间的真諦。

2022年10月的一天,中國科大附一院神經內科主任醫師胡偉剛脫下20公斤重的鉛衣,郵箱裡一封來自《新英格蘭醫學雜志》的郵件瞬間驅散了他的疲憊——“ATTENTION研讨為全球急性基底動脈閉塞治療供给了循証依據”。這項由他與導師劉新峰教授牽頭開展的臨床研讨,成功登上國際頂級醫學期刊。

研讨始於2018年的臨床困惑。胡偉團隊發現,急性基底動脈閉塞患者的治療计划選擇好像“賭博”:動脈取栓與靜脈溶栓孰優?國內外均無定論,依賴醫生的經驗判斷。

為此,胡偉團隊啟動了國內首個針對該疾病的前瞻性多中心臨床研讨,協調國內36家醫院統一標准、實時同步數據。

“忙完那一年,頭發白了多半。”胡偉說,最終,基於200多例患者數據的循証剖析証實:發病12小時內,動脈取栓能顯著进步患者日子自理能力、下降死亡率。

並且,從2023年開始,中外腦卒中診療攻略均將動脈取栓列為首選计划,研讨效果成功從論文“跑”入臨床,直接惠及患者和臨床醫生。

2024年,胡偉帶領團隊研發的“適應於迂曲頸動脈的支架”以技術許可方法成功轉化。這款新式支架可在迂曲血管中根據血管彎曲程度發生自在變形,保証頸動脈支架在迂曲血管內更好的貼壁性與順應性,解決了支架的疲勞性問題。

類似這樣的“加快”故事正在全院演出:眼科的“護眼照明裝置”通過“賦權+轉讓”形式,3個月完结企業注冊﹔骨科監測儀依托跨區域對接機制,敏捷在江蘇太倉落地投產......

據統計,自2022年以來,中國科大附一院已完结800多件專利前評估,轉化功率較三年前提高四倍。正如該院科研處負責人所言:“我們的目標是為每一項醫學創新效果,构筑一條‘直達臨床’的快車道。”

當臨床才智沖破學科壁壘,當准则創新點燃轉化引擎,醫療創新便從“少數人的打破”邁向“多數人的實踐”。

“现在臨床醫護們的創新熱情,好像被點燃的星火,越燃越旺。”夏敏慨叹道。這份熱情的迸發,離不開醫院在准则保证與人才培養上的持續探究。

醫院圍繞效果轉化全流程,系統構建規范化職務科技效果轉化體系,构成10項配套准则。作為安徽省職務科技效果賦權变革試點單位,醫院首創“賦權+轉讓+保值+浮動收益”賦權轉化形式,並成功落地省內首例醫療機構賦權轉化項目。

中國科大附一院“首席創新官”夏敏(中)和搭档們一同研讨討論。中國科大附一院供圖

醫院推广《醫師崗位分類查核聘任办理辦法》,將醫師分為醫療型、科研型、教學型及復合型四類。其间,復合型醫師需兼顧臨床、科研與教學,既能打破技術瓶頸,又能牽頭國家級課題,成為連接多領域的“創新樞紐”和學科領軍人物。

為促進臨床與科研“雙向奔赴”,醫院聯合中國科大設立“科大新醫學”聯合基金,明確要求申請人必須是“院+校”协作團隊。

這種“捆綁式”資助,既促进臨床醫生深化基礎研讨前沿科技的認知,也引導科學家關注臨床需求和技術應用場景,催生出一批“臨床科學家”。

正如中國科大附一院黨委書記劉連新所說,這套“組合拳”既破解了知識產權運營難題,保证了國有資產權益,更極大地激發了臨床科研團隊的創新熱情。“對復合型人才的培養,關鍵在於打通基礎研讨與臨床需求的‘任督二脈’,讓創新鏈條環環相扣、高效運轉”。

從臨床問題出發,到理工醫協同攻關,再到准则人才雙輪驅動,中國科大附一院的醫學創新轉化實踐标明,當臨床、產業與科研緊握成“拳”,醫療科技效果便如源頭活水般奔涌不息——既解患者之需,又強產業之基,更為健康中國建設注入汹涌動能。

公民日報社概況關於公民網報社招聘招聘英才廣告服務协作加盟供稿服務數據服務網站聲明網站律師信息保護聯系我們

人 民 網 股 份 有 限 公 司 版 權 所 有 ,未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用